贺绿汀(1903-1999),湖南邵东人。音乐家、教育家。作为中国人民解放军总部候补代表出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。新中国成立后,曾任中国音乐家协会主席、上海音乐学院院长、名誉院长等职。

贺绿汀(1903-1999),又名贺楷、贺安卿,当代著名音乐家、教育家,今邵东县人。1926年加入中国共产党,早年曾参加湖南农民运动和广州起义。1931年考入上海国立音乐专科学校,1934年进入电影界。

抗日战争爆发后,参加上海救亡演剧队。后到重庆,任教于育才学校。1941年辗转来到新四军军部,从事音乐创作和教学工作。新中国成立后,任上海音乐学院院长。

一生创作了3部大合唱、24首合唱、近100首歌曲、6首钢琴曲、6首管弦乐曲、10多部电影音乐以及其他作品。主要音乐作品有《牧童短笛》、《天涯歌女》、《四季歌》、《游击队歌》、《嘉陵江上》等。

1999年4月27日在上海逝世,享年96岁。

“9·3”抗战胜利70周年纪念日前夕,省会长沙,一部由潇湘电影集团有限公司出品的抗战题材电影《穿越硝烟的歌声》首映,再次将人们带进70多年前中国人民在苦难中与日本侵略者浴血奋战的烽火岁月。剧中主人公、被誉为“人民音乐家”的贺绿汀用音乐做武器,鼓动中华儿女奋起抗日、舍身救国,炽烈的革命精神和爱国情怀深深感染着人们。贺绿汀的女儿贺元元也来到现场,并为观众展示了父亲创作的抗战歌曲的珍贵手稿。

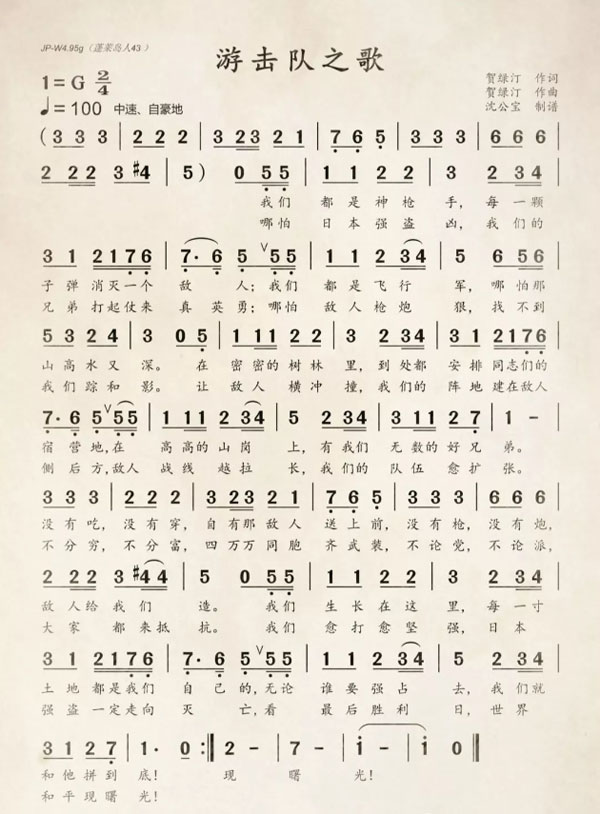

说起贺绿汀,人们马上会联想到他创作的那首著名抗战歌曲《游击队歌》。其实,这位蜚声海内外的湘籍音乐家,在抗战时期创作了大批战歌,扬军威、振士气、壮国魂,发挥了枪炮难以替代的巨大作用。岁月流逝,这些跳荡的音符仍有着强烈的艺术感染力,激励着华夏儿女在实现中国梦的征途上奋力前行。这位当年在上海滩创作了《四季歌》、《天涯歌女》等大量作品的电影音乐工作者,是如何成为享誉神州、给人以无穷力量的抗战作曲家呢?

8月底,记者采访了贺绿汀的女儿贺元元、《穿越硝烟的歌声》编剧王青伟和邵阳学院音乐系主任刘淮保教授等,请他们介绍了贺绿汀在抗战岁月里闪光的艺术人生。

在上海滩,参加文化界救亡演剧队。

贺元元是一位小提琴演奏家。她说,父亲贺绿汀是一位才华横溢的音乐人,更是一个意志坚定的革命者。从邵东县九龙岭一个贫苦农民家庭走出来的贺绿汀,天资聪颖,从小勤奋好学,尤爱音乐。1923年,他以第一名的成绩考入湖南岳云中学艺术专修科,1931年又考入我国最早的音乐高等学府——国立上海音乐专科学校。在上海学习期间,贺绿汀参加了俄国钢琴家齐尔品在中国举办的中国民族民间风格音乐作品比赛,以钢琴曲《牧童短笛》、《摇篮曲》分获一等奖和名誉二等奖,名声大噪。

作为一名热血青年,贺绿汀积极投身革命活动。1926年秘密加入了中国共产党,开启了他波澜壮阔的革命音乐家的人生。 他在邵阳担任过泥瓦工人的党支部书记,先后参加了湖南农民运动和广州起义。

凭《牧童短笛》一曲成名后,贺绿汀参与左翼电影事业,在明星电影公司担任影片配乐工作。他为《十字街头》、《马路天使》等电影和话剧配乐作曲,创作了《春天里》、《怨别离》、《怀乡曲》、《恋歌》、《秋水伊人》、《四季歌》、《天涯歌女》等脍炙人口的歌曲。

1937年淞沪抗战爆发后,日本侵略者加快了鲸吞中国的步伐,中华民族处于生死存亡的危急关头。上海文化界紧急行动起来,决定组织13个救亡演剧队分赴各地活动,动员全民抗战。贺绿汀毅然放弃电影公司的优厚待遇,把妻子江瑞芝和3岁的大女儿贺逸秋送回湖南邵阳老家,参加了演剧队,走上了抗日救亡的道路。贺绿汀被分在第一队,和马彦祥、宋之的、聂绀弩、崔嵬、欧阳山尊、塞克等一批著名文艺家一起,前往南京、武汉、陇海铁路沿线和西安等地,一路跋涉,一路宣传。

贺元元说,文艺家们的宣传,也是全民抗战的重要组成部分。就父亲贺绿汀而言,此行一个意想不到的巨大收获是,创作了不朽的音乐作品《游击队歌》。

在山西农村,激情写就《游击队歌》

在电影《穿越硝烟的歌声》中,有这样一幕:贺绿汀在八路军炮兵团参观,将士们告诉他,这些炮全是缴获日军的,是敌人为我们造的。贺绿汀脑中犹如触到电光石火,创作的冲动和欲望强烈撞击着他。回到驻地,在老乡的土炕上,他掏出纸笔飞快写了起来,载入史册的抗战歌曲《游击队歌》诞生了。

《穿越硝烟的歌声》编剧王青伟告诉记者,这是一个真实的故事。

1937年11月,救亡演剧队第一队辗转到达山西临汾八路军总部驻地,住在城郊刘庄八路军驻晋办事处。

办事处主任彭雪枫热情接待了他们,并介绍了许多八路军抗战的情况,送给他们一批有关开展游击战的文件资料。一天,适逢彭雪枫给办事处学员们讲授抗日游击战术,贺绿汀坐在学员中间听讲,他被彭雪枫绘声绘色讲述的八路军运用游击战术打鬼子的故事吸引住了。晚上躺在炕上,脑海中浮现战士们在高山密林里神出鬼没、奋勇杀敌的一幕幕场景,哒哒的机枪声、隆隆的炮声、嚓嚓的脚步声,在他脑海中化成了一串串富有节奏感的音符。他有了为抗日游击队写一首歌的冲动。

接着,贺绿汀应邀访问八路军总部刚刚成立的一个炮兵团。听说这些大炮都是缴获日本鬼子的,贺绿汀突然灵感迸发:“没有枪,没有炮,敌人给我们造……”

晚上,兴奋不已的贺绿汀坐在老乡家的煤仓里,披着八路军115师343旅政委肖华赠送的平型关大捷战利品——一件日军的黄呢大衣,就着一盏昏暗的油灯,彻夜未眠,酣畅淋漓地完成了《游击队歌》的词曲创作:

“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军,哪怕那山高水又深!在那密密的树林里,到处都安排同志们的宿营地。在那高高的山岗上,有我们无数的好兄弟。没有吃没有穿,自有那敌人送上前;没有枪没有炮,敌人给我们造。我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底……”

1938年1月上旬,在八路军一次高级干部会议上,《游击队歌》进行了首演。演剧一队全体队员演唱,贺绿汀亲自指挥。歌声刚落,会场上爆发出暴风雨般的掌声。贺绿汀转过身来,看见坐在前排的朱德、任弼时、刘伯承、贺龙,以及来边区访问的国民党将领卫立煌都在热烈鼓掌。朱德走上台来,紧紧握着他的手说:“这首歌写得好呀,写出了战士的心声,写出了我们游击队员的英勇气概!”

这首歌生动刻画出游击队员们机智、灵活、英勇的英雄形象,豪情奔放,通俗易唱,很快唱遍大江南北、长城内外的抗日战场,成为鼓舞抗日军民奋勇杀敌报国的进行曲。

为了学唱这首歌,八路军有的部队专门派人,骑马跑几十公里来抄曲谱。取得平型关大捷后在临汾休整的685团团长杨得志,在再次率领部队出征前,请贺绿汀带着演剧队去部队教唱这首歌。他们一个营、一个连地教,直到部队高唱着“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”,士气昂扬地出征。

朱德不但要求各部队学唱《游击队歌》,他自己也非常爱唱。为了不忘记歌词,朱德亲自将《游击队歌》工工整整抄写在随身携带的一个小本子上。一有空闲时间,就翻出小本子,戴上眼镜,像歌迷一样反复吟唱,陶醉其中。

在八路军驻晋办事处,贺绿汀还创作了《保家乡》、《日本四兄弟》两首歌。其中《保家乡》是专门向农民宣传抗战的歌曲,影响也很广。1940年,《游击队歌》、《保家乡》由美国哥伦比亚公司灌制成唱片,在海外发行。

几年后,1943年7月,贺绿汀抵达延安,在王家坪八路军总部礼堂文艺联欢会上,见到了毛泽东。毛泽东握着他的手,高兴地说:“你的《游击队歌》写得很好啊!你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

从重庆到延安,战斗的歌儿写不停

邵阳市郊松坡公园树木葱茏、景色宜人。园内贺绿汀墓地和贺绿汀纪念馆,成为人们对这位“人民音乐家” 的缅怀之地。8月底,记者和邵阳学院音乐系主任刘淮保教授来到这里,通过看照片、观实物、听讲解,对贺绿汀抗战歌曲的创作情况有了更多了解。

刘淮保说,在完成抗日救亡演出后,虽然由于战争原因导致工作不稳定、生活很艰苦,但贺绿汀创作抗战歌曲的热情持续高涨。

1938年8月,贺绿汀到达陪都重庆,先在中央广播电台音乐组任职,后和妻子姜瑞芝来到离重庆50多公里的乡下,到著名教育家陶行知先生创办的育才学校任教。据当年育才学校学生、后担任过中央音乐学院教授的陈贻鑫在一篇文章中回忆,贺绿汀上课时,“脚上穿着一双木屐,衣衫破烂处,肉都露出来了”。

生活极其困难,但没有消磨掉贺绿汀的创作热情。在重庆期间,贺绿汀心系抗战,积极参加抗战文艺活动,还被推选为中华全国音乐节抗敌协会理事,其音乐生涯也迎来了第二个创作高峰。《嘉陵江上》、《垦春泥》、《弟兄们拉起手来》、《中华儿女》、《胜利进行曲》、《还我河山》、《空军进行曲》等歌曲充满战斗热情,鼓舞了全国人民的斗志。他的不少作品成为中国抗战音乐经典,如《嘉陵江上》寄托了人们对沦陷的东北3省的怀念,唱出了收复失地的决心。它问世后受到广泛欢迎,成为男高音独唱经典曲目。

1941年“皖南事变”后,重庆局势严峻。周恩来关心贺绿汀的安全,要他离开重庆去延安。但由于国民党对去延安的道路封锁得太紧,贺绿汀让妻子带着孩子先去延安,自己在周恩来亲自安排下,绕道香港,辗转抵达苏北敌后根据地。当年6月来到江苏盐城新四军军部,受到刘少奇、陈毅热烈欢迎。

在苏北,贺绿汀先后在华中鲁艺音乐系及新四军鲁迅艺术工作团任教,创办并主持音乐干部训练班工作。在鲁艺教学中,他创作了《打棒头》、《哨兵歌》等歌曲,尤其是他谱写的混声四部大合唱《1942前奏曲》,热情歌颂了中国人民和世界人民反法西斯斗争的磅礴气概。在新四军军部一次演出晚会上,陈毅军长观看了演唱。演唱开始前,警卫员给陈毅送上一杯茶,正当他举杯要喝时,合唱开始了,合唱第一句就是一个震撼人心的长音“啊……”。陈毅一愣,停止了喝水,聚精会神听演唱。20多分钟过去了,直到全曲终了,陈毅端着茶杯一口也没喝。演出结束后,陈毅握着贺绿汀的手说:“很好很好,谢谢你!”

这首大合唱后来在部队演出时,产生强大的冲击力和震撼力,极大鼓舞了抗日军民的士气。

刘淮保认为,时隔2年多,贺绿汀再次进入共产党领导的抗日队伍,对抗战必胜有了更清晰和透彻的认识。《1942前奏曲》问世,标志着贺绿汀的音乐创作进入了一个新阶段。

1943年,贺绿汀到达革命圣地延安,见到了思念已久的妻女,也见到了革命领袖毛泽东。他先后在陕甘宁晋绥联防军政治部、鲁迅艺术学院等单位工作过,创作了《烧炭英雄张德胜》、《徐海水除奸》等多部歌舞剧,反映陕甘宁边区的新生活、新风貌。还创作了歌舞联唱《扫除法西斯》、民歌合唱《东方红》等作品,受到延安军民欢迎。

抗战胜利后,他担任中央管弦乐团团长、华北文工团团长、中央音乐学院副院长等职,直到新中国成立。

贺绿汀说过:“活着,就是要为人民做事啊!我拿起笔,我写,我拉琴,我弹琴,我指挥,都想着人民,要为人民做事。”

(曲谱来源:网络

贺绿汀简介文字来源:重庆统战部官方网站https://www.cqtzb.gov.cn/portal/article/index/id/35654/cid/24.html)

《游击队歌》——战士需要这样的歌

钱均鹏 姜瑞超

1937年7月7日,日本帝国主义悍然发动全面侵华战争。中国人民奋起抵抗,吹响了全民族抗战的号角。在高高的山岗,在茂密的青纱帐,在弯曲的地道,在纵横的江河湖网,到处都有中国共产党领导的武装力量深入敌后开展游击战争。就是在这样的背景下,一首反映游击战的歌——《游击队歌》诞生了,很快便得到了战士们的喜爱。八路军总司令朱德说“战士需要这样的歌”,并将这首歌的歌词亲手抄写在随身携带的小本子上,有空时就拿出来唱。

诞生在抗日前线的战歌

在全民族抗战救国的高潮中,文艺工作者也纷纷组成宣传队,奔赴前线宣传抗战。1937年冬,山西临汾八路军驻晋办事处迎来了前来慰问演出的贺绿汀、塞克、崔嵬、欧阳山尊、刘白羽等文艺工作者。此时,在华北战场上,共产党领导的八路军正深入敌后山区,独立自主地开展游击战争,着手创建敌后抗日根据地。毛主席将此比喻为围棋中的做“眼”,他说:“我们已采取‘山雀满天飞’的办法,撒出了大批干部,到华北敌后组织群众开展游击战争。我们的主力部队到华北,要像下围棋一样做几个‘眼’,‘眼’要做得活,做得好,以便和敌人长期作战。”

八路军驻晋办事处主任彭雪枫亲自接待了这些文艺工作者。在这里,文艺工作者与八路军指战员近距离接触,聆听了朱德、任弼时、贺龙等作的报告,认识到要彻底打败日本侵略者,不仅要靠正规战,也要靠运动战、游击战。看着八路军将士一批批开赴敌后作战,文艺工作者们热血沸腾,觉得应该创作一支新歌,为将士们壮行,便你一句、我一句地讨论起歌词来。在此基础上,作曲家贺绿汀挑灯奋战,很快完成了歌词定稿和谱曲的任务。

在八路军学兵大队的学员们出早操时,贺绿汀激情满怀地给学员们教唱起《游击队歌》来。这首进行曲风格的歌,一改进行曲惯用的雄伟、豪迈的曲调,采用的是轻快、活泼的风格,易学上口,学员们很快就学会了。歌中唱的“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人,我们都是飞行军,哪怕那山高水又深”,用音乐生动刻画出游击队员机智灵活、勇敢顽强的形象。与敌人相比,八路军在生活条件和武器装备上十分匮乏,但战士们毫不退缩,积极面对。歌中唱的“没有吃没有穿,自有那敌人送上前,没有枪没有炮,敌人给我们造”,展现出游击队员英勇无畏的革命乐观主义精神。在中华民族处于生死存亡之际,歌中唱的“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底”,极大地鼓舞了中华儿女不畏强敌、抗战到底的坚定决心。

敌后游击战争是极其艰苦和需要长期坚持的,游击队员们不畏艰难、以苦为乐的精神风貌令人敬佩。为表达敬意,贺绿汀将这首洋溢着革命乐观主义精神的作品,取名为《游击队歌》,献给英勇可敬的全体八路军将士。

唱会了这首歌就出发

1938年1月,八路军高级干部会议在山西洪洞高庄召开,讨论坚持华北抗战的方针。会议期间,贺绿汀指挥演剧队的全体队员为参会代表演唱了这首《游击队歌》。当时缺少乐器,就由欧阳山尊吹着口哨当伴奏。贺绿汀感觉,用口哨伴奏比用其他乐器伴奏似乎更有味道,就像游击队员吹着轻快的口哨从山上下来一样。

演出刚一结束,朱德总司令就走上前来紧握着贺绿汀的手,赞扬这首歌“写得好”。与会的刘伯承、贺龙、任弼时等高级将领也对这首歌非常认可,认为歌曲生动地反映了八路军的游击战法,部队正需要这样的歌,要求演剧队抓紧时间到部队教唱这首歌。随后,贺绿汀和演剧队队员就一个连队一个连队地教唱。战士们特别喜欢这首歌,有的部队还专门派人骑着马跑几十里路来抄谱子。战士们拿到谱子后爱不释手,随时随地都能唱起来。

在平型关战役中打了胜仗的685团,正在休整。团长杨得志即将率领部队再次开往前线,他热切地邀请贺绿汀到他们部队去教唱《游击队歌》,并对指战员们说:“大家唱会了这首歌就出发。”

部队出发那天,下起了纷纷扬扬的大雪。贺绿汀和演剧队的队员们站在漫天飞舞的雪花中,高唱《游击队歌》欢送将士们。将士们跟着一起放声高唱,迈着铿锵步伐,踏着皑皑白雪,义无反顾地开赴新的敌后战场。

随着各部队深入敌后发动游击战,《游击队歌》也从汾河两岸,传唱到敌后各抗日战场。国际主义战士白求恩大夫来到抗日模范边区晋察冀支援中国人民抗战,听到这首歌后,非常喜欢,很快就学会了,常常在行军途中唱起这首歌。

“人民批准的作品”

中国共产党领导的军民坚持敌后抗战,创造性地开展了形式多样的游击战争。运用游击战、破袭战、地道战、地雷战、麻雀战等多种战法,形成人自为战、村自为战,无处不战、无时不战的战场态势,灵活机动地与敌人周旋,极大地牵制、消耗了敌人实力,壮大了自己,把敌人陷入到人民战争的汪洋大海中。通过积小胜为大胜,在持久战中逐渐改变敌我力量对比,不放松有利条件下的运动战,最终向敌人发起反攻,从而达到了战胜敌人的目的。

毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中指出,在中国大而弱、日本小而强的情况下,敌人可以占地甚广,却在占领区留下了很多空虚的地方,“就是说有共产党领导的坚强的军队和广大的人民群众存在,因此抗日游击战争就不是小规模的,而是大规模的;于是战略防御和战略进攻等等一全套的东西都发生了”“中国抗日的游击战争,就从战术范围跑了出来向战略敲门”。正是在这样的战略思想指导下,中国共产党领导的人民军队在敌后广泛开展游击战争。

毛泽东重视游击战,也非常喜欢《游击队歌》。他在对抗大学员讲话时说:“这样学好了,你们都要去带游击队,到八路军中去,到全国各地去,到敌人占领的后方山西、北平、上海去。现在有许多地方,已经有了游击队,将来你们每个人都要去组织游击队。”1943年,贺绿汀随身携带《游击队歌》原稿到达革命圣地延安,被分配到鲁迅艺术文学院当教师。在王家坪八路军总部礼堂举行的文艺晚会上,毛泽东亲切接见贺绿汀时说:“你的《游击队歌》写得很好啊,你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

真正的经典是经得起时间考验的。这首鼓舞无数中国人的《游击队歌》,一直被人们广为传唱。新中国成立后,这首歌成为我军歌咏活动中的重要曲目。周恩来非常欣赏这首歌,力主将它收进大型音乐舞蹈史诗《东方红》中,他说:“这首歌洋溢着革命乐观主义情绪,好听,群众爱唱,当时对动员学生参加革命起了很好的作用,是人民批准的作品。有的时候需要雄壮的东西,有的时候也需要轻松的东西,有统一也要有变化,革命是广阔的,革命的感情也应该是丰富的。”

责任编辑:谢露莹

(文章来源:

http://news.china.com.cn/2021-01/13/content_77110616.htm)

贺绿汀:一个艺术家的胆识、风骨与豪情

作者:陈扬桂 发布时间:2023-08-08

今年7月,是人民音乐家贺绿汀诞辰120周年,谨以此文纪念贺绿汀同志。

狱中画像

1923年,贺绿汀以第一名的成绩考入长沙岳云中学艺术专修科,学习绘画与音乐,1924年秋,毕业留校任音乐教员。蒋介石叛变革命后,贺绿汀因曾参加中国共产党领导的广州起义而被捕入狱。

后来,新中国成立后任湖南省政协副主席的徐君虎被关进同一监狱。徐君虎1925年在莫斯科中山大学留学时,与邓小平、蒋经国等人同班,因被指控在中山大学任特别党部宣传部长时,散布与三民主义不相容的思想,问题性质严重,被转押到曾经关过陈独秀、彭述之等人的老虎桥模范监狱。后来,他又回到管理相对不严的江宁县看守所。

再次回到江宁看守所,徐君虎碰上了关在这里的贺绿汀,以及贺民范等邵阳老乡。贺民范是刘少奇的入党介绍人,1918年他因厌恶政治腐败而愤然弃官,与毛泽东、何叔衡等筹办自修大学,并自任校长。1928年3月,他潜往南京,因有人向国民党当局告密而被捕。

几个老乡在狱中相逢,格外亲切。年过半百的贺民范,认为徐君虎是从老虎桥监狱转过来的,一定问题严重,只怕凶多吉少。他要贺绿汀给徐君虎画一个遗像,留作纪念。贺绿汀掏出纸笔,很快就给徐君虎画了一张素描头像。贺民范在头像旁边题了四句诗:“上马能杀贼,下马作露布。如此人才困楚囚,天下英雄同一哭!”然而,由于得到谭延闿的担保,徐君虎只被判了有期徒刑一年零两个月。贺绿汀为他画“遗像”的往事,也就成了这对耄耋老人晚年重逢时回味的奇谈。

一曲成名

贺绿汀与国歌结缘,始于他1934年在上海结识聂耳。那是初春的一天,贺绿汀应邀来到淮海中路上聂耳所住的一间新建的店铺楼。因为早就彼此耳闻,所以他们虽是初次相见,但却十分亲密。此后,他俩交情不断加深。

贺绿汀参与了电影《风云儿女》的摄制。据他回忆,聂耳主动向《风云儿女》的编剧夏衍请缨,为该片的主题歌谱曲,并于1935年4月15日前完成了曲子的初稿。此时,国民党当局放风要逮捕聂耳,消息传出后,党组织决定让聂耳去日本避难。聂耳临行前,委托贺绿汀出面完成曲子的配乐。贺绿汀接受聂耳的委托后,先是找到侨居上海的俄国作曲家阿甫洛穆夫,请他代为主题歌配乐,但阿甫洛穆夫所作配乐比较潦草,有些甚至看不明白。贺绿汀便亲手订正了其中的一些曲段。随后,贺绿汀设法将配乐寄达已在日本的聂耳审阅定稿,聂耳在日本完成了曲谱的定稿。1935年5月24日,电影《风云儿女》上映,主题歌《义勇军进行曲》一经面世,立刻引发强烈反响,对团结各界一致抗战,起到了巨大的鼓舞作用。

1937年,淞沪会战爆发后,34岁的贺绿汀随上海文化界救亡演剧队出发,一路演出,一路走上抗战前线。在八路军总部驻地山西临汾,贺绿汀亲眼见识了游击战的威力。当时作战条件异常艰苦,子弹稀缺,战场上八路军逐渐形成了“三不打”原则:即瞄不准不打,鬼子离远了不打,看不清目标不打。就这样,防空洞外战场上的拼杀声,在贺绿汀的脑海中逐渐演变成了军鼓的鼓点,纷飞的战火化作了他笔下跃动的音符。于是,在老乡家的土炕上,就着一盏微弱的油灯,贺绿汀连夜创作了《游击队歌》。

歌中的第一句“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”,生动地描绘出在装备落后、物资匮乏的现实条件下,八路军战士绝处逢生练就出的神奇“本领”。这首歌很快广为流传。

奔赴延安

1938年9月,贺绿汀辗转来到重庆,先在中央广播电台音乐组任职,后到著名教育家陶行知先生创办的育才学校任教兼任音乐组主任。据当年的学生、后任中央音乐学院教授陈贻鑫回忆,贺绿汀上课时,“脚上穿着一双木屐,衣衫破烂处,肉都露出来了”。

在重庆,贺绿汀谱写了《中华儿女》《打日本》《嘉陵江上》《胜利进行曲》《还我河山》等著名歌曲,受到周恩来等中共领导人的赞赏。周恩来还携夫人邓颖超驱车50多公里,来到北碚看望贺绿汀。1940年12月26日,贺绿汀和陶行知组织举行了育才学校向重庆各界人士展示教育成果的首场儿童音乐会。周恩来、叶剑英、邓颖超、冯玉祥、沈钧儒、郭沫若等出席观看。演出结束时,周恩来当场题词:“为新中国培养出一群新的音乐天才。”

皖南事变后,重庆局势严峻,周恩来关心贺绿汀的安全,要他离开重庆辗转延安,并派人通知贺绿汀:国民党对去延安的道路封锁得太紧,男同志直接去延安困难很大,但女同志可以八路军家属名义去。贺绿汀将消息告诉妻子,姜瑞芝毫不犹豫地说:“我带孩子先到延安去。”周恩来将姜瑞芝母女送上去延安的汽车后,说:“贺绿汀这样有骨气的音乐家,是我们党的宝贵财富,我们应该好好保护。你代表组织通知他,立即收拾行李,马上和我们护送的同志一道去香港,再转赴敌后根据地。”随即拿出500元钱,要求相关人员转交贺绿汀。

贺绿汀收到这500元后,眼里盈满了泪水。后来,他离开重庆,经桂林绕道香港至上海,然后辗转抵达苏北敌后根据地。1941年5月来到盐城新四军军部,在华中鲁艺音乐系及新四军鲁艺工作团任教,培养音乐人才。1943年7月,贺绿汀化名陈益善,抵达延安。在王家坪八路军总部礼堂的文艺联欢会上,他见到了毛泽东。毛泽东高兴地说:“你的《游击队歌》写得很好啊!你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

铁骨铮铮

贺绿汀的艺术风格绚丽多彩,而个人品格卓尔不群,给人留下铮铮铁骨的形象。从父亲贺生春那里,他承继了能歌善唱的天赋,更遗传了刚直不阿的骨血。

贺绿汀经历了半个世纪的风起云涌,无论处境何其危难,他从不坐以待毙、逆来顺受,而是不屈地抗争,甚至向邪恶主动出击。青年时代,他投身革命。五卅惨案发生后,在长沙就学的贺绿汀放下书本,上街游行。次年,他回到家乡,一把火烧了邵阳东门外的英商煤油库。因表现勇敢,他早早加入了中国共产党,也常常受到反动派的追捕,多次被打入监牢。1928年,他被关进敌人的牢房期间,还坚持向牢友学习英语和日语,表现出革命乐观主义精神。流亡途中,他先后参加了武汉、广东和上海等地的工农暴动。七七事变后,正处于音乐创作旺盛期的贺绿汀,将妻女送回邵阳,毅然从军。

在和平年代里,贺绿汀同样坚持讲真话。为了音乐事业的健康发展,贺绿汀毫不含糊地挺身而出,毫无奴颜媚骨,不顾风险,不计得失,痛陈时弊,表现出一个革命艺术家的胆识、风骨和豪气。

(来源:《党史信息报》2023年7月19日第6版)

以上文字来源于中共中央党史和文献研究院官方网站https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2023/0808/c244516-40052645.html